「ウーバーで稼げる時代は終わった」そんな声がSNSや配達員の間で増えてきている。実際に稼ぎにくくなったと感じている人は多いだろう。

そして、配達員の未来に不安を感じている人も少なくないはずだ。

だが一方で、「まだ稼げる」「工夫すれば十分に稼げる」という意見もある。果たして、これからのフードデリバリー業界はどうなっていくのか?

そこでこの記事では、フードデリバリーの配達員の将来性と現実を「過去」「現在」「未来」の順に冷静に分析していく。

教官のプロフィール

- フードデリバリーの配達員歴4年

- ブログ歴4年

- 運営してきたブログ数5つ

現在は配達員、ブログ、WEBライター、ホームページ制作の4つの収入を軸に生きている。元専業配達員だった頃の苦悩から脱却した戦略を、同じように悩む配達員たちに向けて発信している。

かつては誰でも稼げる神バイトだった

2018〜2020年頃、フードデリバリーは完全にブルーオーシャンだった。その筆頭がウーバーイーツの配達員だ。

当時は配達員が少なく、報酬単価も高かった。ランチタイムやディナータイムなどのピークタイムに稼働すれば、時給2,000円超えは普通に狙えた。

さらに以下のような稼ぎやすい仕組みも充実していたのだ。

- クエスト報酬が豪華

- ピーク料金が高額

- 雨の日インセンティブも厚かった

「働いた分だけしっかり稼げる」この感覚が、配達員という職業の魅力だったと言えるだろう。

教官

教官だが、その稼げる構図は徐々に崩れていく。

2023〜2025年現在の環境は大きく変わった

近年、フードデリバリーを取り巻く環境は大きく変化し、以前ほど稼ぎにくくなってしまった。

その背景は主に以下の5つだろう。

- 相次ぐ報酬体系の改定(単価の低下):1件あたりの基本報酬が全国的に低下傾向。

- 配達員の増加:誰でもできる手軽さから、副業・本業問わず参入者が激増。

- 注文数の伸び悩み:コロナ特需が終わり、全体の需要は落ち着きつつある。

- 物価高・維持費の上昇:ガソリン、食料、家賃、すべてが値上がりしている。

- アルゴリズムの不透明さ:誰にオーダーが振られるかが読めず、運要素が強い。

これらが複合的に絡み合い、フードデリバリーの配達員は稼ぎにくい仕事へと変わってきているのが現在のリアルだ。

今後フードデリバリーの配達員はさらに稼げなくなると予想される要因

今でも十分稼ぎにくくなってしまったフードデリバリーの配達員の仕事だが、これから先はさらに危機的状況に落ち入る可能性がある。

ここでは、今後フードデリバリーの配達員がさらに稼ぎづらくなる理由について3つの観点から解説する。

ロボットによる配達の実用化

2023年から東京では、自動運転ロボットによる配達が始まった。そして、2024年11月からは大阪でもロボット配送サービスが実施されている。

また、海外ではドローンによる配達の実験も行われており、日本でも空からロボットが商品を配達する時代が来るかもしれない。

まだ、人からロボットへの完全な配達員の代替には、まだ時間がかかるだろう。しかし、配達は人でなくてもいい仕事になりつつある。

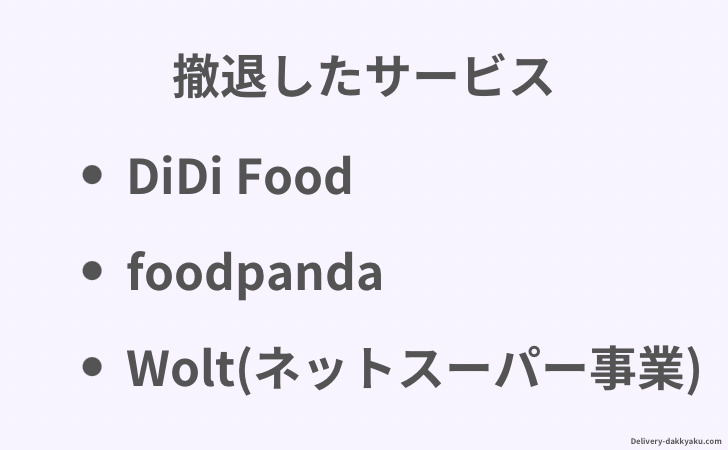

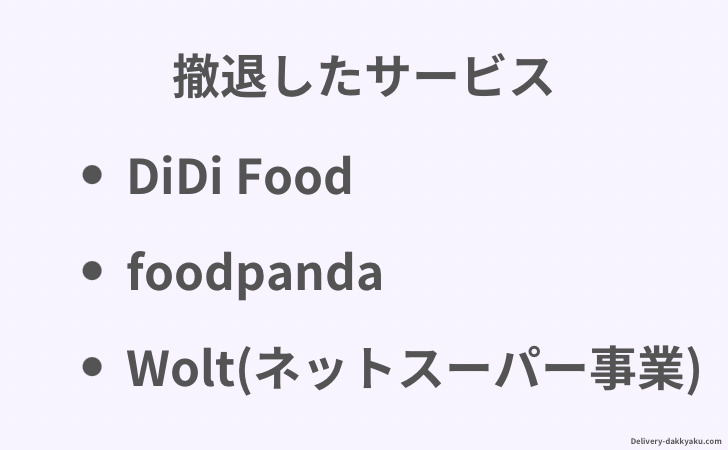

フードデリバリー会社の撤退

出前館の赤字、海外フードデリバリー企業の撤退など競争環境は厳しさを増している。

今後、フードデリバリーのプラットフォームが減り、サービスの数が絞られていくことも考えられるだろう。

プラットフォームが減れば、企業も競争相手が少なくなる為、配達員の報酬も引き下げても配達員が確保できる可能性がででくるため、さらなる報酬の低下の可能性も無くはない。

しかし、悪いことばかりではなく。今は、スーパーやドラッグストアなどと提携することで日用品や薬品の配達を開始するなど、さまざまな工夫がなされている。

フードデリバリー配達員への法的規制強化

フードデリバリー配達員の労働者としての保護を求める声が増えれば、報酬体系の再調整や登録制の導入もありうる。

実際に2020年には、国会でもフードデリバリー配達員の労働環境に関する議題が上がったことがある。

内容だけ聞けば、配達員を労働者として保護するためのものと思えるし、実際そのつもりだと思う。

しかし、結果的にフードデリバリー配達員に対する法整備が入れば自由度が下がる可能性があり、いつでも好きな時に好きなだけ稼げるという特有の魅力が薄れる可能性も考慮しなければならない。

ちなみに、令和2年にはタクシー事業者が飲食物の配送できるようになる法整備が行われ、令和2年10月に施行されました。ライバルが増えたということです。

じゃあもうフードデリバリーは完全に稼げないのか?

ここまで読んで「フードデリバリーの配達員はもう終わりか…」と思ったかもしれない。

だが、そうとは限らない。以下のように戦略的に稼働すれば、まだ一定以上は稼げる可能性はある。

- 都心部など、需要が高いエリアで稼働する

- 朝〜夜までフル稼働ができる体力とスケジュールがある

- 複数プラットフォーム(ウーバー・出前館・Woltなど)を併用

- 天候・曜日・季節ごとの稼働戦略を徹底している

つまり、「簡単に稼げる仕事」ではなく「戦略的に動ける人が稼げる仕事」になってきているということだ。

それでも、配達員の収入一本に頼るのはリスクが高すぎる

先ほど、戦略的に稼働すれば可能性はあると言ったものの、やはり、どれだけ戦略を練っても事故・病気・アカウント停止・業界変化といった外的要因を完全にコントロールすることはできない。

例えば以下のような特化はどうしても厳しいだろう。

- 閑散期は注文数が減る

- 体調が崩れれば働けない

- プラットフォームの方針が変われば報酬も変わる

要するに、フードデリバリー配達員を専業でやるということは、自分ではどうにもできない変化に対して脆い働き方なのだ。

専業配達員が将来に備えてやるべきこと

フードデリバリーの配達員は、今後も一部の人にとっては「使える稼ぎ方」であり続けるかもしれない。

だが、配達報酬に依存しきるのはリスクが高すぎる。

そのため今、専業配達員をしている人にとって必要なことは、他の収入源を少しずつでも育てることだ。

私のおすすめの副業は以下の2つだ。

- ブログでのアイリエイト収益

- 株や暗号資産での資産運用

いずれも、ローコストではじめることができる。

それに、最初から大きく稼ぐ必要はない。そもそも、初めから大きく稼げるほど簡単なものではない。

だからこそ、今すぐにでも始めて「自分の未来を守るための保険」として、もう1つの収入の柱を作っておくべきなのだ。

「アフィリエイトってなんだ?」という人も多いだろうから、下に解説記事のリンクを貼っておく。アフィリエイトついて知りたい人は読んでくれ。

転職をして会社員になるという選択もある

フードデリバリーの専業配達員になった人の中には、会社員が嫌で自由な働き方がしたいから配達員を始めた人も多いだろう。

しかし、この先のことを考えると、会社員に戻るということも選択肢の一つだ。

もう2度と会社員には戻りたくないという人は、別軸の収入源を確保することをおすすめするが、会社員に戻るのも悪くないと思う人はやはり就職するのが無難だ。

就職したい人は、転職エージェントを利用するといいだろう。

離職期間が長い人は、なかなか一般の募集に応募しても厳しいことが多いため、エージェントと面談をしてから面接等に挑むことをおすすめする。

私も2回転職した経験があるが、その時はリクルートエージェントを利用していた。面接対策や履歴書の書き方からサポートしてくれるから、久しぶりに就職活動をする人には非常に助けになるだろう。下に公式サイトのリンクを貼っておく。

まとめ:フードデリバリーだけではさすがに厳しい

フードデリバリーの配達は、かつてのように「ガンガン稼げる神バイト」ではなくなった今、配達員一本で生きて行くことは現実的に不可能だ。

これからも配達員を続けるつもりなら、なおさら収入源を増やすことは必須と言える。

だから、配達員で稼げている今うちに次の一手を準備しておこう。

行動するか、しないかで、数年後のあなたはまったく違う景色を見ているはずだ。